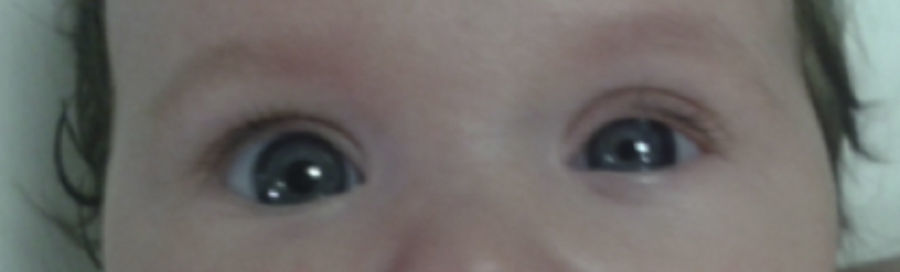

Niña de 11 días de vida que acude a urgencias por presentar vómitos. En la exploración física destaca únicamente la presencia de ptosis palpebral izquierda y miosis ipsilateral (fig. 1). Había nacido a término mediante parto eutócico de vértice con Apgar 9/10.

El síndrome de Horner u oculosimpaticoparesia cursa con la tríada clásica de miosis, ptosis palpebral y hemianhidrosis facial ipsilateral, pudiendo asociar enoftalmos y heterocromía de iris, especialmente en las formas congénitas. Está producido por una interrupción en cualquier parte del recorrido de la vía simpática desde el hipotálamo hasta el globo ocular. Puede ser congénito, si se presenta en las primeras 4 semanas de vida, o adquirido. La mayoría de los casos congénitos tienen una etiología benigna o son idiopáticos, siendo la causa reconocible más frecuente el trauma perinatal con lesión del plexo braquial. Más raramente se han descrito malformaciones vasculares, el síndrome de varicela congénita y neoplasias, sobre todo el neuroblastoma. Hasta el 16,8% de los pacientes con síndrome de Horner presentan un neuroblastoma y sólo en el 2% de los neuroblastomas es el primer signo de presentación1,2. Por este motivo ante un síndrome de Horner congénito sin historia de trauma obstétrico debe realizarse una resonancia magnética nuclear (RMN) de todo el trayecto simpático e investigar catecolaminas en orina, normales en el 60-70% de los neuroblastomas neonatales3.

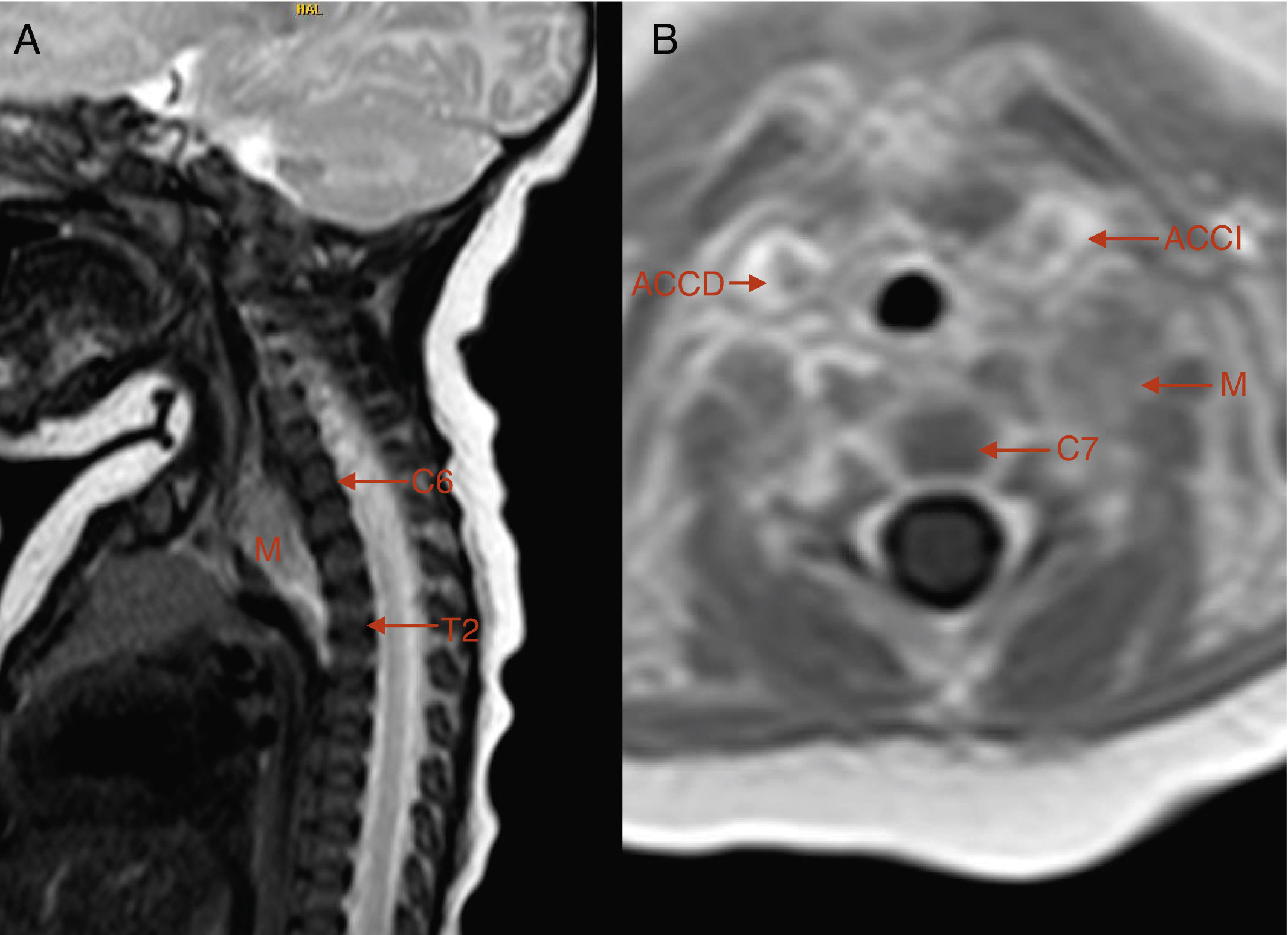

En nuestro caso las catecolaminas en orina fueron normales y la RMN craneocervicotorácica evidenció una masa paraespinal izquierda (fig. 2A y B) que pudo resecarse parcialmente. El estudio anatomopatológico confirmó la presencia de un neuroblastoma.

Resonancia magnética nuclear craneocervicotorácica en la que se evidencia una masa (M) paraespinal izquierda de 19×12×25mm desde la altura del cuerpo vertebral de C6 a T2, sin signos de invasión del canal raquídeo, que desplaza anteriormente el tercio proximal de la ACCI y la subclavia izquierda, mínimamente heterogénea con intenso realce tras la administración de contraste, sugestiva de neuroblastoma o ganglioneuroblastoma.

ACCD: arteria carótida común derecha; ACCI: arteria carótida común izquierda; C7: cuerpo vertebral de C7.