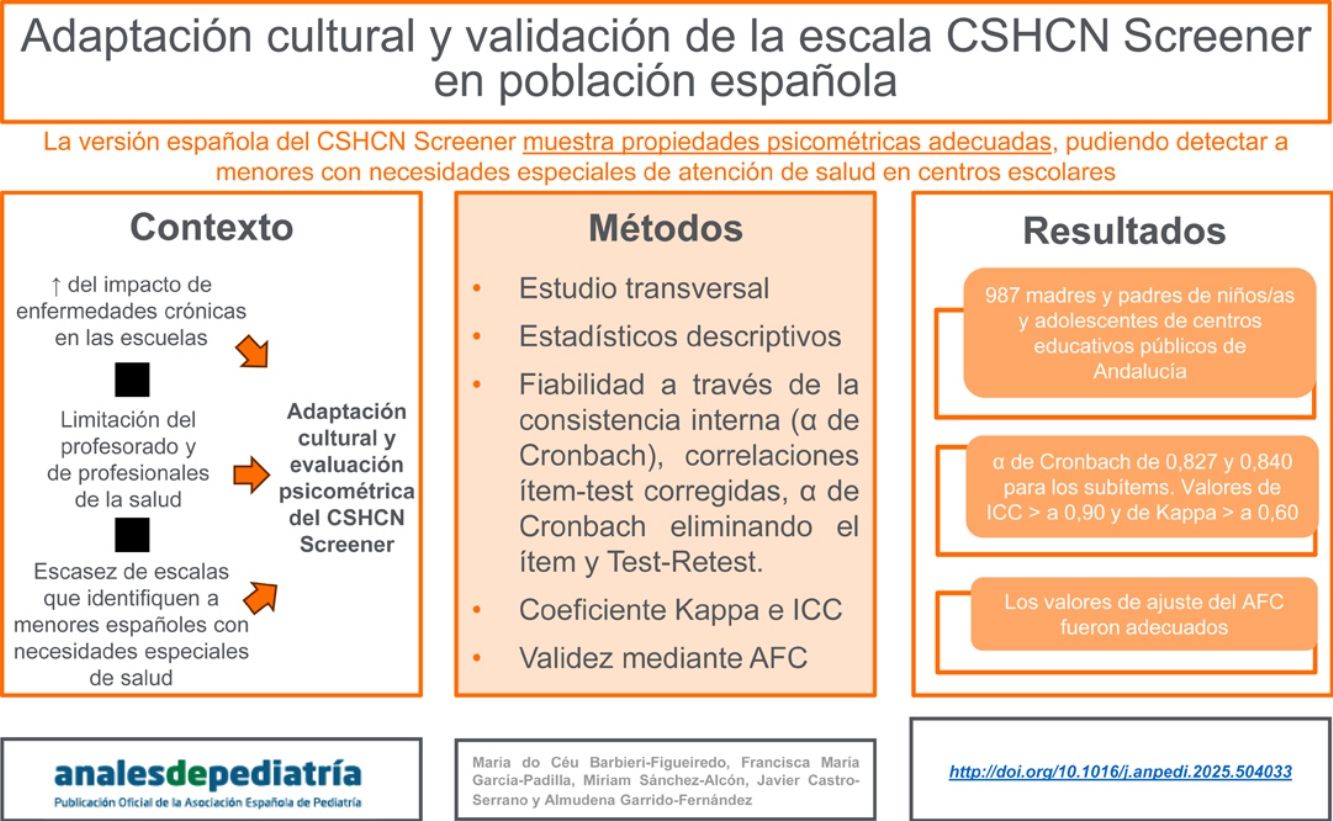

Las enfermedades crónicas en la infancia son cada vez más frecuentes, requiriendo atención continuada. La escala CSHCN Screener detecta las necesidades de salud de niños, niñas y adolescentes que requieren servicios adicionales derivados de estas condiciones. El objetivo de este estudio es adaptar culturalmente la escala a la población española y evaluar sus propiedades psicométricas.

Material y métodosEstudio transversal. La escala incluyó cinco ítems dicotómicos dirigidos a padres y madres. Si se respondían afirmativamente, se incluían subítems. Se obtuvieron estadísticos descriptivos y se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC). Se calculó la fiabilidad a través de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach, correlaciones ítem-test corregido, el alfa de Cronbach cuando el ítem había sido eliminado y la fiabilidad con Test-Retest. Se obtuvo el coeficiente Kappa y el coeficiente de correlación intraclase (ICC).

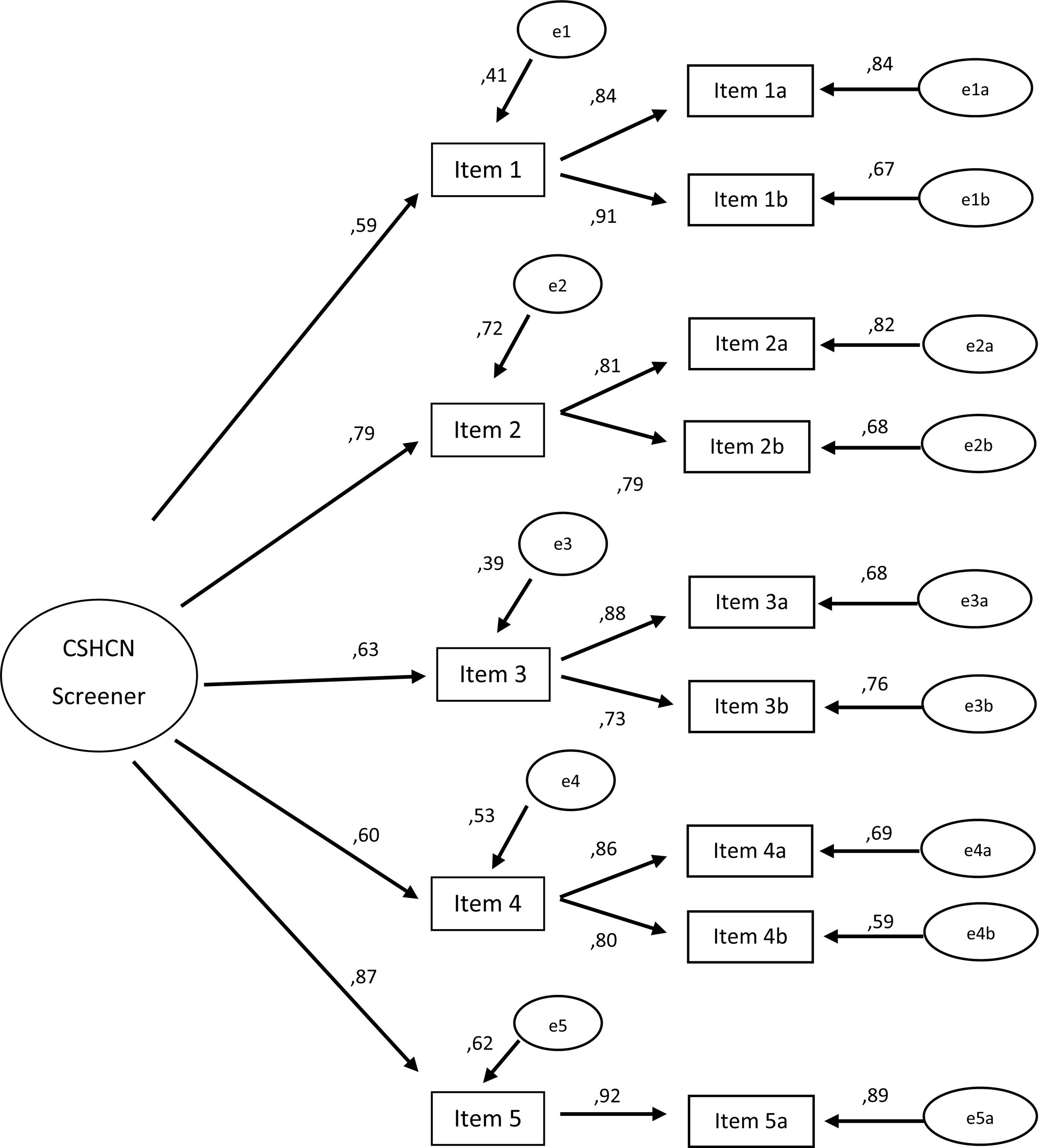

ResultadosParticiparon 987 madres y padres de niños/as y adolescentes, de tres a18 años, de centros educativos públicos de Andalucía. Los valores de ajuste del AFC fueron adecuados (x2 (30)=87.490, x2/df=2.926, comparative fit index (CFI)=0,998, índice de Tucker-Lewis (TLI)=0,992, error cuadrático medio (RMSEA)=0,044, residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR=0,0138). El alfa de Cronbach de los ítems principales fue de 0,827 y 0,840 para los subítems. Los valores de ICC fueron mayores a 0,90 y de Kappa superiores 0,60.

ConclusionesLa versión en español del CSHCN Screener muestra propiedades psicométricas adecuadas. Gracias a este instrumento, es posible detectar a población española infantil y adolescente con necesidades especiales de atención de salud en los centros escolares y facilita, además, el diseño de intervenciones futuras adaptadas a las características de esta población.

Chronic diseases in childhood are becoming increasingly prevalent, requiring ongoing care. The CSHCN Screener scale detects the health needs of children and adolescents who require additional services derived from these conditions. The aim of this study was to culturally adapt the scale to the Spanish population and to evaluate its psychometric properties.

Material and methodsWe conducted a cross-sectional study using a scale comprised of five dichotomous items addressed to mothers and fathers. If participants answered affirmatively, the corresponding subitems were included. We calculated descriptive statistics and performed confirmatory factor analysis (CFA). Reliability was assessed through internal consistency by means of the Cronbach α coefficient, corrected item-total correlations, the Cronbach α if item deleted and test-retest reliability. We also calculated the kappa coefficient and the intraclass correlation coefficient (ICC).

ResultsA total of 987 parents (mothers and fathers) of children and adolescents aged 3 to 18 years enrolled in public schools in Andalusia participated in the study. The CFA fit indices were adequate (χ2(30)=87.490, χ2/df=2.926, CFI=0.998, Tucker-Lewis index (TLI) =0.992, RMSEA=0.044, SRMR=0.0138). The Cronbach α was 0.827 for the main items and 0.840 for the sub-items. ICC values exceeded 0.90, and Kappa values were greater than 0.60.

ConclusionsThe Spanish version of the CSHCN Screener shows adequate psychometric properties. Thanks to this instrument, it is possible to detect Spanish children and adolescents with special health care needs in schools and it also facilitates the design of future interventions adapted to the characteristics of this population.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no transmisibles (o enfermedades crónicas) son aquellas que su duración se alarga en el tiempo y son el resultado de diversas causas, entre las que encontramos las genéticas, fisiológicas, ambientales o conductuales. Además, se definen como aquellas condiciones que duran o requieren un seguimiento de al menos 12 meses, y son lo suficientemente graves como para crear limitaciones en la vida1,2.

La definición y medición de las condiciones crónicas de salud en la edad pediátrica depende de la variedad en los conceptos adoptados y de las formas de medirla (registros informáticos y entrevistas), pudiendo oscilar el valor de su prevalencia entre el 11% y el 37%1,3. Como ejemplos de enfermedades crónicas se incluyen el asma, la enfermedad cardíaca congénita, la diabetes mellitus y el trastorno por déficit de atención/hiperactividad.

En los EE. UU., más del 40% de los niños, las niñas y adolescentes en edad escolar tienen al menos una condición de salud crónica como asma, diabetes, epilepsia, alergias alimentarias o problemas de salud bucal4. En España, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSE)5 los trastornos crónicos más frecuentes de la población infantil (0 a 14 años) son: la alergia crónica (10,59%), el asma (4,53%), y los trastornos de la conducta (incluyendo hiperactividad) (1,78%), con mayor incidencia en los niños que en las niñas.

Rodríguez-Almagro et al.6 realizaron un estudio con profesorado español para identificar problemas vitales de salud y complicaciones entre el alumnado, así como la formación del profesorado para la identificación de esos problemas. El objetivo era obtener una visión global del estado de salud de la población infantil y adolescentes en los centros educativos en España. De los 3.246 profesores y profesoras que formaron la muestra, el 69,6% (2.258) tenían alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en sus aulas, el 62,8% (2.038) con alergias alimentarias, y el 56,8% (1.845) con asma. Además, se preguntó sobre su nivel de preocupación por los problemas de salud, y el 56,6% del profesorado (1.837) estaba muy preocupado por ello.

Los niños y las niñas pueden experimentar situaciones que requieren atención durante el horario escolar. Para ello, es necesario contar con planes de acción, apoyo adecuado y personal capacitado, como profesionales de la salud escolar7. Aunque el profesorado trata de satisfacer los problemas de salud del alumnado en la escuela, hay lagunas en su formación y sus conocimientos aún son más limitados cuando se enfrentan a necesidades de salud especiales8,9.

Un estudio realizado en el sur de España pretendía captar la experiencia de vivir en el colegio con una enfermedad crónica. Se realizó con 17 familias de niños, niñas y jóvenes con asma, diabetes y epilepsia. Reveló que las madres y los padres viven la escolarización en un estado de alerta constante, obligándoles a encargarse de la mayor parte de funciones, ya que las respuestas al problema que dan los sistemas de educación y salud son insuficientes. Se observó una falta de coordinación entre ambas estructuras, resaltada por una deficiente formación y confianza de los profesionales y la existencia de unos protocolos que no se llevan a efecto10.

La Organización Mundial de la Salud refuerza la necesidad de aprovechar mejor el potencial de los servicios de salud escolar en Europa y la promoción de estrategias participativas que impliquen a las familias, cuidadores y al profesorado de forma activa en los programas de promoción de la salud escolar11. Para intervenir de acuerdo con las necesidades específicas de este grupo poblacional, es fundamental que los profesionales de salud y de la educación utilicen un método válido y fiable para identificarlas, que también permita el desarrollo de programas adecuados y la evaluación de los resultados de dichos programas.

Los niños con necesidades de salud especiales representan un grupo diverso y creciente. En la literatura científica internacional, se definen como niños o niñas con o en mayor riesgo de desarrollar una afección crónica física, de desarrollo, conductual o emocional que requieren servicios sanitarios adicionales en comparación con los utilizados por la mayoría de los niños y niñas12. Durante muchos años, este concepto se ha centrado sólo en los niños/as con un diagnóstico médico o basado en sus discapacidades, sin considerar las consecuencias de sus condiciones de salud o una definición más amplia no categorizada de niños/as con necesidades crónicas de salud13. La escala Children with Special Health Care Needs (CSHCN Screener)14, fue desarrollada en EE. UU. entre 1998 y 2000 como parte de un programa de colaboración nacional, dirigido por el Child and Adolescent Health Measurement Initiative (CAHMI) y apoyado por la David and Lucile Packard Foundation y la Agency for Healthcare Research and Quality, utilizando la definición de población infantil con necesidades especiales de salud del Federal Maternal and Child Health Bureau (MCHB), una definición no-categorial, de las consecuencias continuadas o las condiciones que afectan su vida cotidiana, que experimentan los niños y las niñas con problemas de salud, y que son informadas por sus madres y padres, sin incidir en el diagnóstico.

Existe una versión de la escala CSHCN Screener para detectar niños y niñas con necesidades especiales de salud desarrollada para la población latina en EE. UU.15. Este estudio evaluó la validez lingüística y cultural y observó que el cuestionario detectaba menos casos con necesidades de salud especiales que su versión original (5,1% vs. 11,7% respectivamente). Además, las madres y los padres que recibieron la encuesta describieron que las preguntas eran fáciles de responder, pero manifestaron que responder a través de una llamada telefónica no era la mejor vía para hablar honestamente de los problemas de salud de sus hijos o hijas.

En 2002, Bethell et al.16 compararon los resultados obtenidos al aplicar dos cuestionarios: el CSHCN Screener y un cuestionario más largo, el Questionnaire for Identifying Children With Chronic Conditions-Revised (QuICCC-R)17. Ambos cuestionarios están diseñados para detectar a niños y niñas con necesidades especiales de salud, y en la mayoría de los casos demostraron ser eficaces en su identificación. No obstante, aunque el CSHCN Screener coincidió en un 90% de los casos con el QuICCC-R, ofrecía la ventaja de ser una herramienta más rápida y sencilla de aplicar. Además, ambos cuestionarios revelaron que la identificación de menores con necesidades especiales de salud fue seis veces mayor en comparación con lo reportado por los padres y madres sobre la presencia de una enfermedad crónica16.

En España, la información epidemiológica sobre la población infantil con necesidades especiales de salud es limitada y desactualizada, ya que suele centrarse únicamente en menores con diagnósticos médicos específicos, sin contemplar otras condiciones que también requieren atención continuada18. Esta falta de datos actualizados dificulta una planificación adecuada de intervenciones desde el ámbito sanitario y educativo.

El cuestionario CSHCN Screener ha demostrado ser una herramienta útil en otros contextos14,19–23, como en su versión polaca22, que comparó el estado de salud de los niños y las niñas identificados como poseedores de necesidades especiales de atención en salud con aquellos que estaban sanos. El análisis se centró en la autovaloración de la salud, la ausencia escolar y el uso de servicios sanitarios durante los últimos 12 meses. Los resultados indicaron que los niños y las niñas identificados con necesidades especiales de salud tenían más probabilidades de reportar una mala autovaloración de la salud y visitas frecuentes al médico, lo que respalda la validez del instrumento al detectar quienes tienen más problemas o demandas de salud.

No obstante, en España no se dispone de una versión adaptada y validada culturalmente de este instrumento. Por ello, este estudio se llevó a cabo con el propósito de cubrir esa carencia, con dos objetivos principales: i) adaptar culturalmente el CSHCN Screener a la población española y ii) evaluar sus propiedades psicométricas (validez de contenido y validez de estructura interna, fiabilidad mediante consistencia interna y fiabilidad test-retest) en una muestra de madres y padres de niños, niñas y adolescentes de entre tres y 18 años que asisten a centros educativos en la comunidad autónoma de Andalucía.

Material y métodosEl cuestionario CSHCN Screener14,24,25 consta de cinco ítems con respuesta dicotómica (Sí/No), dirigidos a padres y madres para identificar niños, niñas y adolescentes con necesidades de atención sanitaria crónicas o especiales. Puede aplicarse por teléfono, por correo electrónico o en persona. Estos 5 ítems abordan cinco consecuencias de salud o necesidades de salud: Dependencia de tratamiento farmacológico; utilización de servicios médicos, de salud mental o educativos por encima de lo que se considera habitual o rutinario; utilización de terapias especiales, físicas, ocupacionales o de logopedia; utilización de servicios psicológicos; presencia de alguna limitación funcional que le impida hacer las actividades habituales en su edad.

Cada una de estas cinco preguntas incluye uno a dos subítems o subpreguntas a contestar si la respuesta al ítem principal es afirmativa. En los subítems se pregunta si la consecuencia se debe a algún tipo de afección de salud y, de ser así, si esa afección ha durado o se espera que dure al menos 12 meses.

Se considera que un niño/a tiene necesidades especiales de atención de salud si: sufre una consecuencia específica, si dicha consecuencia es atribuida a una afección de salud, y si tiene una duración real o esperada ≥ 12 meses. Para cumplir criterios del CSHCN, se requiere al menos un ítem principal con sus subítems haya sido contestado afirmativamente. Este instrumento ha sido ya validado y utilizado en distintos países como Brasil19,20, Egipto21, Polonia22, entre otros.

1ª Fase: Adaptación transcultural del instrumento

Se adaptó transculturalmente de la versión anterior latioamericana del CSHCN Screener23 siguiendo las recomendaciones de Beaton et al.26.

Tras la autorización de la autora original y CAHMI, se evaluó la adecuada adaptación cultural con una médica venezolana que llevaba 7 años en España y una profesora de filología hispánica de la Universidad de Huelva. Ambas evaluaron el significado de los términos y expresiones utilizados en el cuestionario y detectaron diferencias sutiles en el lenguaje sanitario y tecnicismos utilizados de forma diferente en ambas culturas. Ofrecieron alternativas que obligó a cambiar algunos términos y palabras más adaptados al contexto español. La versión final se pilotó con 26 madres y padres, aplicándose mediante encuesta telefónica de unos 6 minutos para resolver dudas y garantizar la comprensión.

2ª Fase: Validación del instrumento

Se llevó a cabo entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Para la recogida de datos, se contactó con las Delegaciones de Educación de Andalucía y los centros educativos, ya que eran espacios accesibles para contactar con padres y madres. Se les informó del proyecto y una vez que aceptaban, enviaron una carta de presentación, el consentimiento informado y el cuestionario a las familias a través de IPASEN, una aplicación online de la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía que permite la comunicación entre las familias y el profesorado.

La población de estudio fue padres/madres o tutores/as de niños/as y adolescentes de tres a 18 años, escolarizados en centros educativos públicos de educación infantil, primaria y secundaria de Andalucía. La población escolarizada en estos niveles en el curso 2023-2024 era de aproximadamente 1.466.000 estudiantes.

Se calculó una muestra aleatoria por conglomerados (centros educativos) y estratificada en Andalucía por provincia y nivel educativo, con un error muestral del 5% y un IC 95%, asumiendo una prevalencia del 10% en alumnado de tres a 18 años. El tamaño muestral inicial se estimó en 400 escolares, corregido por un factor de diseño de 2,5, conforme a lo relacionado en diversas referencias de la literatura para estudios con muestreo complejo27,28. Finalmente, resultaron 1.000 estudiantes y se seleccionaron 12 centros educativos (seis colegios de Educación Infantil y Primaria y seis institutos de Educación Secundaria) de las ocho provincias andaluzas, con la mitad como muestra de reserva. Se invitó a una muestra de participantes para completar el cuestionario nuevamente un mes después de la primera aplicación, con el fin de realizar el análisis test-retest, de los que 45 (4,6%) finalmente completaron el cuestionario.

Además del CSHCN Screener, se incluyeron siete preguntas sobre variables sociodemográficas para los participantes: género, edad, nivel educativo, situación laboral, ocupación, tipo de centro educativo y edad del hijo/a. La versión final del cuestionario se generó en Google Forms.

Análisis de datosPara el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 2629. Para las variables cuantitativas, se calcularon medias y desviaciones estándar; para las variables categóricas, se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes. En el análisis de los ítems, se determinaron las medias y desviaciones típicas.

Para la validez de constructo, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el método de estimación de máxima verosimilitud para confirmar la estructura factorial existente del cuestionario original14,30 y se tuvo en cuenta los valores de un buen ajuste del modelo: Chi-squared to degree of freedom ratio (CMIN/DF < 3)31, comparative fit index (CFI > 0,95), índice de Tucker-Lewis (TLI > 0,95), residuo cuadrático medio estandarizado

(SRMR < 0,08) y error cuadrático medio (RMSEA) < 0,06)32. Para el AFC se utilizó el programa informático IBM SPSS AMOS 2633.

Se calculó la fiabilidad a través de la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach para el cuestionario principal como para los subítems (considerando puntuaciones aceptables entre 0,70-0,90)34, correlaciones ítem-test corregido, el alfa de Cronbach cuando el ítem había sido eliminado y la fiabilidad con Test-Retest. Se obtuvo el coeficiente Kappa y el coeficiente de correlación intraclase (ICC) de tipo consistencia con medidas individuales.

Consideraciones éticasEl protocolo del estudio fue aprobado por la Comisión de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía y la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de Huelva. Todos los participantes fueron informados sobre el propósito y la voluntariedad del estudio, garantizando anonimato y confidencialidad conforme a la Ley 3/2018 de Protección de Datos y la declaración de Helsinki.

Resultados1ª Fase: Adaptación transcultural del instrumento

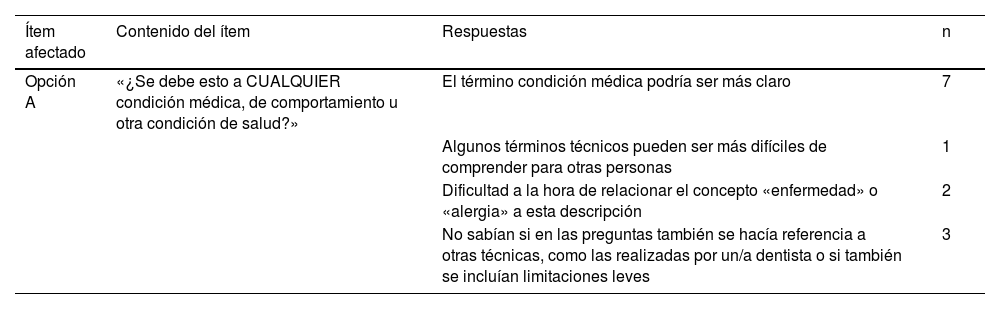

Los participantes encontraron dificultad para comprender el sentido de una de las preguntas enfocada al término original de «condición médica», aportaron modificaciones y se aplicaron en la nueva versión española. Esta versión fue evaluada de nuevo por tres profesionales con dominio del inglés, para mejorar los términos con mayor dificultad en la comprensión. Las únicas dificultades encontradas tienen que ver con la interpretación del término «condición médica» (tabla 1). Sus aportaciones obligaron a modificar el cuestionario y nuevamente se aplicó en una muestra de 12 madres y padres, sin incidencias, obteniendo la versión final española.

Dificultades encontradas en la Escala original

| Ítem afectado | Contenido del ítem | Respuestas | n |

|---|---|---|---|

| Opción A | «¿Se debe esto a CUALQUIER condición médica, de comportamiento u otra condición de salud?» | El término condición médica podría ser más claro | 7 |

| Algunos términos técnicos pueden ser más difíciles de comprender para otras personas | 1 | ||

| Dificultad a la hora de relacionar el concepto «enfermedad» o «alergia» a esta descripción | 2 | ||

| No sabían si en las preguntas también se hacía referencia a otras técnicas, como las realizadas por un/a dentista o si también se incluían limitaciones leves | 3 |

Opción A. Se accede a ella cuando se responde a la primera pregunta del apartado con un «Sí», por lo que no todas las personas respondieron la A.

2ª Fase: Validación del instrumento

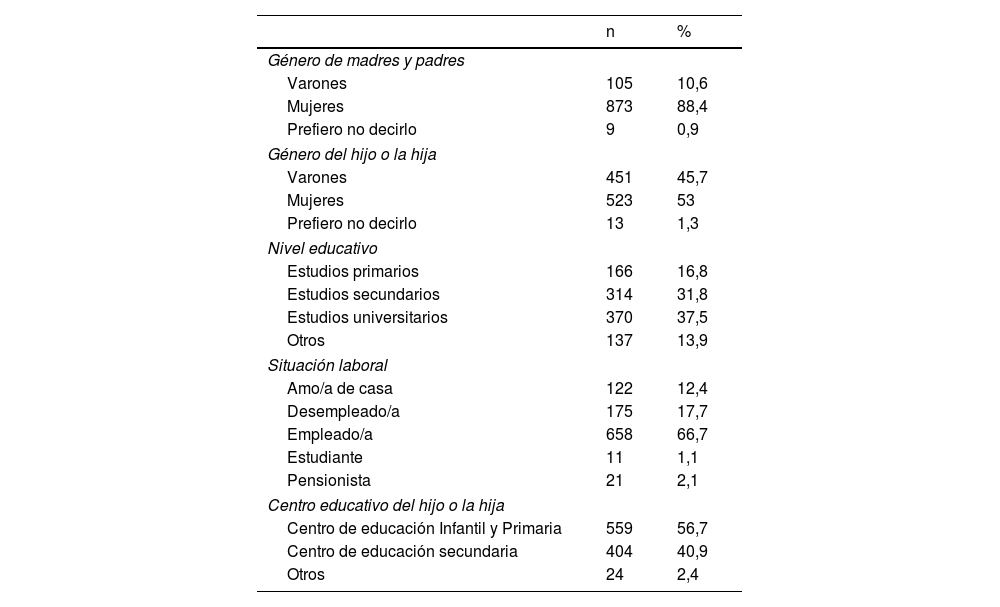

Participaron 987 madres y padres de niños/as y adolescentes (tres a 18 años) de centros educativos públicos de Andalucía. La edad media de los participantes fue de 42,87 años (desviación típica, DT=14.723) y la media de edad de los hijos e hijas de los informantes fue de 10,67 (DT=4.343). El resto de los datos descriptivos se observan en la tabla 2.

Datos descriptivos de la muestra

| n | % | |

|---|---|---|

| Género de madres y padres | ||

| Varones | 105 | 10,6 |

| Mujeres | 873 | 88,4 |

| Prefiero no decirlo | 9 | 0,9 |

| Género del hijo o la hija | ||

| Varones | 451 | 45,7 |

| Mujeres | 523 | 53 |

| Prefiero no decirlo | 13 | 1,3 |

| Nivel educativo | ||

| Estudios primarios | 166 | 16,8 |

| Estudios secundarios | 314 | 31,8 |

| Estudios universitarios | 370 | 37,5 |

| Otros | 137 | 13,9 |

| Situación laboral | ||

| Amo/a de casa | 122 | 12,4 |

| Desempleado/a | 175 | 17,7 |

| Empleado/a | 658 | 66,7 |

| Estudiante | 11 | 1,1 |

| Pensionista | 21 | 2,1 |

| Centro educativo del hijo o la hija | ||

| Centro de educación Infantil y Primaria | 559 | 56,7 |

| Centro de educación secundaria | 404 | 40,9 |

| Otros | 24 | 2,4 |

Los índices de ajuste del AFC fueron: x2=87.490, gl=30, x2/DF=2.916, TLI=0,992, CFI=0,998, SRMR=0,0138, RMSEA=0,044 (IC 90%: [0,039, 0,053]). En la figura 1, que se muestra a continuación, se puede observar el modelo propuesto, que conserva el mismo factor, ítems y subítems que el cuestionario original. Además, la mayoría de las cargas factoriales estandarizadas son mayores a 0,5.

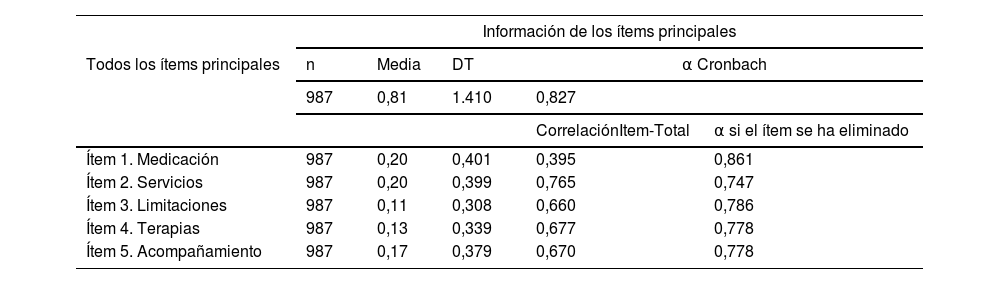

Fiabilidad del instrumentoLa tabla 3 muestra los descriptivos del CSHCN Screener. Todos los ítems superaron una media de 0,10. Los de Servicios y Medicación destacaron con medias más altas. La media total fue 0,81 (DT=1.410) y 0,68 (DT=1.331) en el subítem.

Datos descriptivos de la versión española del CSHCN Screener

| Información de los ítems principales | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Todos los ítems principales | n | Media | DT | α Cronbach | |

| 987 | 0,81 | 1.410 | 0,827 | ||

| CorrelaciónItem-Total | α si el ítem se ha eliminado | ||||

| Ítem 1. Medicación | 987 | 0,20 | 0,401 | 0,395 | 0,861 |

| Ítem 2. Servicios | 987 | 0,20 | 0,399 | 0,765 | 0,747 |

| Ítem 3. Limitaciones | 987 | 0,11 | 0,308 | 0,660 | 0,786 |

| Ítem 4. Terapias | 987 | 0,13 | 0,339 | 0,677 | 0,778 |

| Ítem 5. Acompañamiento | 987 | 0,17 | 0,379 | 0,670 | 0,778 |

| Información de los subítems | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Todos los subítems | n | Media | DT | α Cronbach | |

| 987 | 0,68 | 1.331 | 0,840 | ||

| CorrelaciónItem-Total | α si el ítem se ha eliminado | ||||

| Ítem 1. Medicación | 987 | 0,16 | 0,370 | 0,441 | 0,866 |

| Ítem 2. Servicios | 987 | 0,16 | 0,368 | 0,784 | 0,764 |

| Ítem 3. Limitaciones | 987 | 0,9 | 0,285 | 0,664 | 0,806 |

| Ítem 4. Terapias | 987 | 0,10 | 0,306 | 0,717 | 0,790 |

| Ítem 5. Acompañamiento | 987 | 0,16 | 0,364 | 0,665 | 0,801 |

DT: desviación típica.

El alfa de Cronbach fue de 0,827 (ítems principales) y 0,840 (subítems). Las correlaciones ítem-test fueron superiores a 0,40, salvo el ítem medicación (0,395) y aunque es cierto que su eliminación mejoraba el alfa, se decidió mantener ya que es discutible su eliminación sólo atendiendo a este criterio estadístico, sin valorar su pertinencia en base a la definición del dominio del constructo y la validez basada en el contenido35. Los ítems de mayor correlación fueron servicio (> 0,76) y acompañamiento (> 0,66).

La muestra test-retest incluyó 45 madres y padres, con un mes entre aplicaciones, con una correlación de Pearson de 0,973. El valor de Kappa fue de 0,6315 (mayor de 0,60) con p <0,001 y los valores de ICC (IC 95%) para medidas individuales fueron de 0,962 (0,932-0,979). Estos valores indicaron buena concordancia y asociación según Pearson.

DiscusiónEste estudio tuvo como objetivo adaptar transculturalmente y evaluar las propiedades psicométricas del CSHCN Screener, para detectar a población española infantil con necesidades especiales de atención de salud, con criterios basados en las consecuencias y en el impacto en la vida cotidiana, no en el diagnóstico de la enfermedad.

En general, los resultados indicaron buenas propiedades psicométricas de la escala. El AFC propone un modelo, con la misma estructura que el cuestionario original36: un único factor que comprende 5 ítems principales, cada uno con dos subítems, excepto el ítem 5, que solo tiene un subítem. Los autores lo nombraron como «complejidad de la condición de salud», lo que proporciona claridad conceptual sobre la estructura de medición interna del CSHCN Screener.

En cuanto a la fiabilidad, el alfa de Cronbach fue superior a 0,70, indicando una buena fiabilidad interna del cuestionario34. Asimismo, la fiabilidad test-retest también refleja valores adecuados, evidenciando estabilidad en las mediciones a lo largo del tiempo.

El estudio estadounidense sobre las propiedades psicométricas del CSHCN Screener36 reportó un alfa de Cronbach de 0,76, y una validación brasileña37 del cuestionario obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0,80. Por lo tanto, nuestro estudio asegura que los ítems están midiendo consistentemente el mismo constructo subyacente y estos resultados nos han hecho tomar la decisión de mantener la estructura original de cinco ítems.

Las correlaciones ítem-test corregido indicaron una adecuada consistencia interna del cuestionario y los valores de ICC fueron excelentes (> 0,90), observándose una correcta concordancia y muy buena asociación mediante el coeficiente de correlación de Pearson.

Un estudio de 201538 realizado en una clínica pediátrica vinculada a un hospital terciario, describió que el CSHCN Screener identificó a los niños y las niñas con necesidades especiales de atención de salud con una tasa de prevalencia similar a la que se había encontrado antes, que fue reportada por el National Survey of Children's Health (NSCH 2011/12). Estos datos fueron consistentes con los datos nacionales, señalando que el cuestionario detectó adecuadamente a la población infantil con necesidades especiales de atención de salud, incluso en un entorno más pequeño y específico como una clínica ambulatoria, con resultados similares a una encuesta nacional.

En el contexto de la enfermería y de la salud escolar, dada la relevancia del tema, es fundamental identificar a la población de niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales de salud, así como conocer su perfil epidemiológico. Esto permite diseñar y aplicar estrategias específicas de apoyo y promoción de la salud en los centros escolares11. Además, por comodidad de aplicación, es un cuestionario fácil y rápido de cumplimentar (3-4 minutos). Esto lo hace muy funcional, ya que no alcanza el máximo recomendado de 10-15 minutos39.

En el ámbito clínico, el cuestionario puede integrarse como una herramienta de cribado inicial en consultas pediátricas, centros de salud y unidades especializadas, facilitando la detección rápida de condiciones crónicas o complejas que requieran seguimiento más detallado. Esto contribuye a optimizar el tiempo clínico y a priorizar recursos para aquellos pacientes que más lo necesitan, mejorando así la eficiencia y calidad de la atención.

Desde una perspectiva de salud pública, la aplicación del cuestionaario en poblaciones amplias permite estimar con mayor precisión la prevalencia y características de los niños con condiciones crónicas en distintas comunidades. Esto aporta datos valiosos para la planificación de recursos y la evaluación de políticas sanitarias dirigidas a la infancia.

Una limitación importante de este estudio es que no se han aportado datos empíricos sobre la validez de criterio del instrumento, lo cual habría permitido comprobar la correlación entre el test y alguna otra medida aceptada del mismo constructo, y obtener evidencia de validez concurrente. No obstante, no hemos encontrado disponible en español ningún instrumento que pueda considerarse como ‘estándar de oro’ con el que contrastar los resultados del CSHCN Screener. Existen instrumentos relacionados, como el QuICCC-R17, pero actualmente no se dispone de una versión validada en español.

Otra de las limitaciones de nuestro estudio ha sido el uso del método de máxima verosimilitud en el AFC para datos métricos con distribución normal, con los ítems dicotómicos.

Como fortaleza, es el primer estudio de adaptación de esta herramienta realizado en España, algo que consideramos necesario dadas las diferencias culturales y lingüísticas que existen entre el contexto cultural español y el hispanohablante. Esta herramienta será clave para reconocer las necesidades particulares de este segmento de la población, permitiendo desarrollar programas diseñados específicamente para las características de los menores. Además, resulta valiosa para determinar la prevalencia de niños, niñas y adolescentes españoles con enfermedades crónicas en el ámbito escolar. Gracias a este recurso, se podrán también planificar futuras intervenciones que respondan a este perfil, fomentando una atención educativa y sanitaria más inclusiva y eficaz.

FinanciaciónLa presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.

Conflicto de interesesLos autores de esta investigación declaran no tener ningún conflicto de intereses.